Ito Prajna-Nugroho

Naskah berikut merupakan naskah kerja untuk rangkaian program Philosophy Underground – Komunitas Utan Kayu, yang telah berlangsung sejak 2016. Naskah ini dipresentasikan pada 27 September 2019, dan dibukukan dalam buku saku kecil oleh Kepustakaan Populer Gramedia (KPG) sebagai bahan panduan peserta.

Pengantar

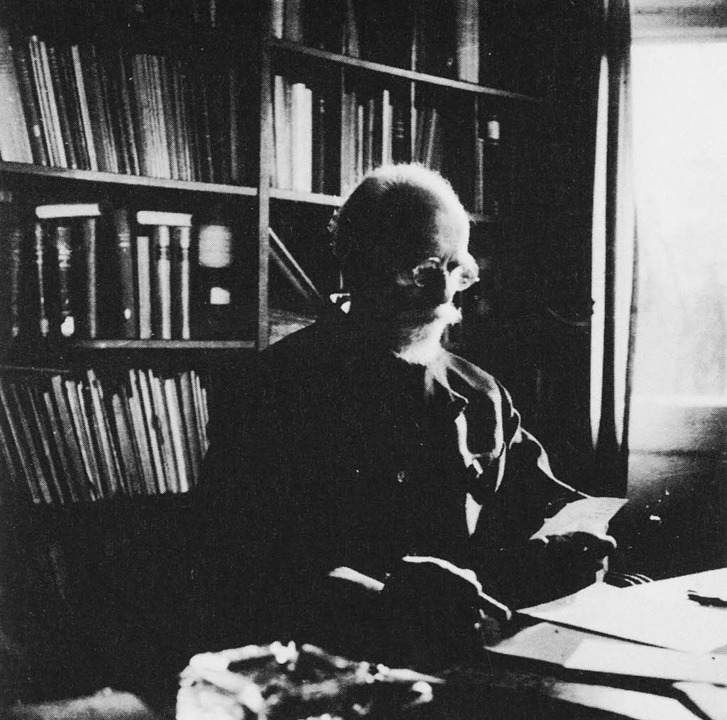

Bagi seorang filsuf seperti Edmund Husserl (8 April 1859 – 27 April 1938) yang menghabiskan separuh karirnya sebagai ahli matematika, pernyataan bahwa ilmu-ilmu modern sedang berada dalam krisis merupakan pernyataan keras yang memerlukan pertanggungjawaban tersendiri. Bagi Edmund Husserl Sang Pendiri Fenomenologi, yang mementingkan peran metode dan rigoritas cara kerja ilmu, persoalan krisis dalam ilmu-ilmu modern harus diajukan secara metodik dan rigor.

Jawaban Husserl terhadap persoalan krisis ilmu-ilmu modern ia ajukan dalam 2 karya: 1) The Origin of Geometry [Der Ursprung der Geometrie als intentional-historisches Problem / 1936], dan 2) The Crisis of European Sciences and Trascendental Phenomenology [Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie: Eine Einleitung in die phänomenologische Philosophie / post-humous 1938].

Jawaban Husserl atas tanda-tanda krisis ilmu menjadi batu penjuru yang menetapkan arah filsafat pada zaman berikutnya. Dari respon Husserl itulah kemudian muncul aliran-aliran terkenal seperti eksistensialisme dan pasca-modernisme.

Naskah ini akan membahas argumen-argumen kunci Husserl dalam 2 karya penting tersebut di atas dengan alur pembahasan sebagai berikut: pertama-tama akan diuraikan konteks sosio-historis pergulatan filsafat dan sains pada zaman Husserl (1), berikutnya akan dijabarkan pokok permasalahan yang diajukan Husserl terhadap ilmu-ilmu modern (2), untuk kemudian menakar bagaimana pengaruh serta relevansi argumen-argumen dasar Husserl itu bagi perkembangan filsafat dan ilmu di abad ke-20 dan 21 (3).

1. Fenomenologi sebagai Kritis atas Saintisme: Dari Positivisme hingga ke Fasisme dan Komunisme

Pada Januari 1935 Edmund Husserl masuk ke dalam 5 besar daftar merah polisi partai fasis Nazi (SS) sebagai intelektual yang perlu diawasi 24 jam. Sebabnya sederhana, Husserl berdarah Yahudi. Murid kesayangannya, Martin Heidegger, yang secara pribadi direkomendasikan Husserl untuk menggantikannya sebagai rektor Universitas Freiburg, mengetahui hal ini tetapi tidak melakukan apa pun. Efek dari UU Kamdagri Jerman yang baru berlaku itu antara lain Husserl tidak diperbolehkan untuk: menulis atau menerbitkan tulisan apa pun baik pribadi mau pun di publik, berbicara di publik atau kelas-kelas privat, menerima tamu di rumahnya, berdiskusi di rumah pribadi atau di publik dengan siapa pun kapan pun.

Atas prakarsa Jan Patočka (tokoh Piagam 77 HAM) dan Emmanuel Levinas, yang paham betul perkembangan situasi di Jerman ketika itu, Pada November 1935 Husserl diundang ke Praha (saat itu Cekoslovakia) untuk memberikan rangkaian kuliah ‘pengantar’ fenomenologi bagi forum filsafat Cercle philosophique de Prague.

Naskah yang disiapkan Husserl untuk forum tersebut akan menjadi naskah sistematis terakhir yang ditulis Husserl sebelum meninggal pada 1938. Naskah pada forum tersebut, yang dikenal sebagai ‘naskah-naskah Praha’, juga menjadi bahan utama buku Krisis yang diterbitkan oleh asisten Husserl, Eugen Fink, setelah Husserl meninggal.

Sejak awal perkembangan fenomenologi pada 1900 lewat terbitnya buku Logical Investigations (3 Jilid) hingga 1938 sesaat sebelum ia meninggal, sebagian besar karya Husserl merupakan ‘Pengantar Fenomenologi’. Misal: Pengantar menuju fenomenologi perihal kesadaran waktu internal (1905), pengantar fenomenologi murni (1907), pengantar menuju fenomenologi psikologis (1911), pengantar menuju logika formal dan transendental (1929), pengantar menuju fenomenologi transendental (1931). Sebagai catatan tambahan, Husserl meninggalkan lebih dari 40.000 naskah fenomenologi yang belum terjamah para ahli. Naskah itu kebanyakan ditulis dalam kode stenografi Habelsberg, dan tersimpan di Husserl Archive Belgia.

Sebagaimana umumnya ‘pengantar’, ‘Pengantar-pengantar fenomenologi’ yang ditulis Husserl menghantar pembacanya ke dalam dua hal pokok: 1) Persoalan-persoalan dasar yang dihadapi fenomenologi, dan 2) metode utama yang digunakan fenomenologi dalam menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut. Metode merupakan kekhasan yang membedakan fenomenologi dari aliran filsafat lain dan secara khusus membedakan fenomenologi dari ilmu-ilmu alam.

1.1. Perihal Metode Fenomenologi

Dalam kaitan dengan metode, karya-karya Husserl memiliki konsistensi internal yang kuat. Misalnya, buku Krisis merupakan tematisasi dari metode fenomenologi transendental yang telah ditegaskan sebelumnya dalam buku Meditasi Cartesian (cartesianische Meditation / 1929). Buku Meditasi sendiri merupakan perumusan lebih jauh dari prinsip-prinsip metode yang dijabarkan di buku Gagasan-gagasan (Ideen zu einer reinen phänomenologische Philosophie / 1907). Begitu seterusnya, jejak pemikiran Husserl dapat dilacak hingga ke karya fenomenologi awal, yaitu Penyelidikan-penyelidikan Logika (Logische Untersuchnungen / 1900-1901). Hal ini berbeda misalnya dengan Max Scheler yang menulis karya sesuai dengan mood di hari atau bulan itu, dan tanpa konsistensi metode antara satu dengan lainnya.

Secara garis besar kekhasan metode fenomenologi terletak pada penyelidikan atas fenomena khas manusia, yaitu kesadarannya. Apa yang khas dari kesadaran spesies manusia adalah: 1) sifatnya yang dua-sisi: selalu intensional atau terarah pada suatu hal, sekaligus juga terbuka pada berbagai kemungkinan (misal lewat persepsi), 2) sifatnya yang merentang secara tak terbatas di dalam ruang dan waktu. Kedua hal ini disebut Husserl sebagai intensionalitas kesadaran. Penyelidikan terhadap cara bagaimana intensionalitas itu bekerja disebut sebagai analisa intensional (intentional analysis).

Istilah ‘fenomena’ mengacu kepada segala sesuatu yang dipersepsi oleh kesadaran dan menghadirkan diri bagi kesadaran. Ini juga berarti bahwa struktur kesadaran meliputi baik aktivitas mau pun pasivitas, keterarahan sekaligus keterberian. Fenomena, misalnya tidak disebut sebagai fakta sebab fakta merupakan penafsiran lebih sempit atas fenomena atau objek intensional yang disadari seseorang. Maka, fenomenologi adalah kajian metodik sistematis (logos) mengenai cara bagaimana realitas hadir bagi kesadaran (fenomena).

| Skema Representasi yang berlaku dalam cara berpikir dan cara kerja ilmu pengetahuan pada umumnya |

| Skema cara berpikir dan cara kerja fenomenologi yang menerobos pemahaman metode kerja ilmu pada umumnya |

Objek yang sama, misal gunung, dapat memberikan diri secara beragam kepada orang yang berbeda-beda. Demikian juga, setiap orang memiliki keterarahan yang berbeda-beda terhadap gunung yang sama. Gunung Lawu di Tawangmangu misalnya, dapat menjadi sumber inspirasi bagi seorang pelukis atau penyair, menjadi tantangan untuk didaki bagi pemuda pecinta alam, menjadi tempat menjalankan ritual kebatinan untuk seorang kejawen, atau menjadi tujuan penelitian bagi seorang ahli geologi dan vilkanologi.

Hal yang sama berlaku untuk setiap objek di alam semesta, baik yang berupa objek empirik (benda-benda kasatmata), objek imajinatif (misal: perbatasan galaksi Bima Sakti), atau pun objek fantasi (kuda Unicorn terbang-terbang di Planet Klingon).

Fenomenologi mengakui bahwa terdapat struktur dasar kesadaran dan pengalaman yang sama di hadapan medan objek yang tak terbatas. Struktur kesadaran inilah yang membuat seseorang dapat memahami pengalaman atau bahkan bahasa orang lain yang berbeda darinya.

Maka perbedaan pengalaman terhadap suatu hal merupakan perbedaan dalam perkara intensitas dan perspektif, bukan perbedaan dalam hal struktur dasar kesadaran. Struktur dasar kesadaran ini dalam fenomenologi Husserl disebut sebagai struktur intersubjektivitas transendental. Metode analisa intensional bermaksud untuk menyelidiki setiap lapis dimensi pengalaman manusiawi kita hingga ke struktur intersubjektivitas temporal-transendental itu. Salah satu caranya adalah dengan melukiskan/mendeskripsikan suatu peristiwa dalam pengalaman sehari-hari secara dekat/melekat dari sisi orang pertama tunggal (first person perspective).

Misalnya seorang vulkanolog yang telah belajar fenomenologi akan menjabarkan dalam catatan risetnya bahwa: “di bibir kawah Gunung Tambora saya merasa…., saya mengalami…, metode yang saya pilih adalah…., saya mengalami bahwa metode ini cocok/tidak cocok untuk kawah Gunung Tambora, kekuatan gempa kawah Gunung Tambora yang saya alami adalah…tercatat dalam alat saya adalah…dst.” Melalui deskripsi dekat seperti itu seseorang bukan saja menyelidiki suatu objek (misal: kawah Gunung Tambora di Sumbawa), melainkan juga menyelidiki kesadaran saya mengenai objek tersebut.

Saling keterkaitan antara kesadaran dan objeknya itulah yang memberikan bobot validitas atau objektivitas terhadap suatu hal yang disebut saintifik. Maka metode dalam mengkaji suatu objek memang merupakan sumber dari nilai objektif suatu penelitian ilmiah. Namun, bobot legitimasi dari kebenaran metode tersebut tidak datang dari objek atau pun metode itu sendiri, melainkan datang dari subjek manusia yang membuat atau memilih metode tersebut. Dengan demikian metode fenomenologi, lewat analisis intensionalitas, bermaksud untuk menyelidiki kedalaman dan keluasan daya kesadaran yang sering dinafikkan oleh sains.

1.2. Perihal Persoalan di Masa Husserl

Sejak awal 1920-an, metode fenomenologi Husserl menimbulkan minat luar biasa para ahli dari berbagai bidang. Orang-orang dari berbagai latar belakang bidang ilmu dan latar belakang bangsa, salah satunya Jepang, berdatangan ke Universitas Freiburg untuk mengikuti kelas-kelas Husserl. Namun Husserl sendiri sejak 1920-an bergulat dengan dua persoalan yang semakin membuatnya prihatin dan membuatnya semakin kurus.

Yang pertama (1) adalah kondisi perkembangan filsafat dan ilmu-ilmu di Eropa. Yang kedua (2) adalah suasana kebatinan bangsanya yang semakin terpecah-belah oleh gagasan-gagasan politik yang mendaku-diri ilmiah. Di hadapan dua persoalan itulah Husserl menghendaki metode fenomenologi untuk tampil memberikan terobosan.

Mengenai persoalan pertama (1), filsafat dan ilmu-ilmu lain berada dalam kondisi berhadap-hadapan. Filsafat mengklaim diri otonom, sementara ilmu-ilmu alam dan psikologi mengklaim diri superior. Efeknya adalah terjadinya patahan di antara filsafat dan ilmu-ilmu modern. Filsafat sendiri cenderung menjadi relativistik dengan menekankan pada kekuatan kehendak, determinasi sejarah, atau pun pada daya Roh Absolut. Ilmu-ilmu modern sendiri semakin merasa superior dengan metodenya yang semakin memberikan hasil/fungsi nyata.

Terkait dengan ilmu modern, bahkan terjadi patahan di dalam satu bidang ilmu yang sama, misalnya patahan di antara bidang ekonomi makro, ekonomi-politik, dan akuntansi. Disebut patahan sebab relasi saling-keterkaitan dan saling-ketertarikan satu sama lain yang sebelumnya ada telah patah. Maka satu bidang ilmu tidak merasa terkait dan tertarik untuk mengetahui apa yang dikerjakan bidang lainnya. Begitu juga dalam hal metode, metode bidang ilmu ekonomi atau biologi telah patah atau tidak lagi terhubung dengan bidang akuntansi atau pun biologi molekular. Ilmu-ilmu modern, bagi Husserl, cenderung lekas melepaskan diri dari asal-usul metodiknya dan segera menciptakan dunianya sendiri.

Perihal persoalan kedua (2), masyarakat Eropa pada umumnya dan Jerman khususnya berada dalam keadaan saling berhadapan satu sama lain. Kondisi ini semakin memburuk setelah Jerman kalah dalam Perang Dunia I dan masuk ke dalam sistem demokrasi terbuka yang disebut Republik Weimar.

Di satu kubu adalah kelompok masyarakat yang meyakini ‘ramalan ilmiah’ ide-ide sosialis-Marxistik dan menuntut perombakan struktural melalui pengambil-alihan kekuasaan. Di kubu lain terdapat sebagian besar masyarakat Jerman yang meyakini ide-ide fasistik tentang superioritas bangsa Jerman yang didukung oleh penemuan-penemuan pseudo-ilmiah dan menuntut perombakan besar-besaran lewat pengambil-alihan kekuasaan.

Di antara dua kecenderungan itu, filsafat ikut menjadi sektarian. Di satu sisi kampus-kampus Jerman dipenuhi mahasiswa militan yang berdiskusi tentang revolusi dengan berapi-api. Di sisi lain, para dosen dan mahasiswa yang keblinger dengan mitos-mitos Arya bergabung bersama kelompok-kelompok diskusi filsafat esoterik dan menjalankan ritual-ritual kultus Arya. Contoh terkenal untuk yang kedua ini adalah lingkaran penyair Stefan George (Stefan George Zirkel) yang dipenuhi oleh tokoh intelektual dan kaum muda fasis, dan banyak dari mereka kemudian menduduki posisi penting di rezim fasis Nazi.

Dari beberapa tulisan dan korespondensi Husserl di periode 1920-an, Husserl seperti orang yang telah paham bahwa akhir dari kekisruhan yang sedang terjadi tidak akan baik. Dari surat-suratnya juga terlihat bagaimana Husserl semakin menuntut fenomenologi, dan para fenomenolog muda, untuk dapat memberikan terobosan-terobosan bagi kebuntuan zamannya itu.

Tetapi peristiwa berkata lain. Rakyat Jerman pada akhirnya, sesuai kekhawatiran Husserl, menentukan nasib sejarahnya sendiri. Husserl dapat dikatakan beruntung. Jika ia tidak meninggal pada 1938, satu hingga dua tahun kemudian ia akan ikut dimasukkan ke dalam kamp-kamp konsentrasi untuk orang-orang seperti dirinya.

2. Krisis Ilmu Pengetahuan dan Kegagalan Filsafat sebagai Ilmu Rigor

Apa yang sebetulnya dimaksudkan Husserl sebagai ‘krisis’ ilmu? Apakah penekanan pada krisis ini tetap relevan bahkan jika bidang ilmu yang disebut mengalami krisis itu tidak merasakan adanya krisis?

Kata krisis berasal dari akar kata Yunani (Κρίνειν) yang berarti ‘waktu untuk memilih dan memutuskan’. Husserl sendiri di bagian I buku Krisis menyebut apa yang dimaksudkannya dengan krisis ilmu sebagai “a collapse of the belief in reason understood as the ancients opposed episteme to doxa. A collapse that shakes to the foundations the whole meaning of truth…an inner dissolution. It is a peculiar change in the whole way of thinking [Crisis, §5; 11-12].”

Di hadapan krisis itu buku Krisis merupakan respon terhadapnya. Husserl menyebut karyanya itu sebagai suatu bentuk ‘interogasi terhadap keretakan cara berada manusia-manusia modern, interogasi terhadap pelupaan manusia modern atas cara beradanya yang menyeluruh’ (its total Existenz). [Crisis, §5, § 6; 12, 18]

Apa yang menarik bahwa bagi Husserl keruntuhan dan pelupaan itu sebagian besar merupakan tanggung jawab filsafat sebagai ilmu, bukan tanggungan sains. Dengan kata lain, krisis ilmu pengetahuan sebagian besar merupakan akibat dari kegagalan filsafat.

Bagi Husserl, filsafat gagal membuktikan legitimasinya sebagai suatu pengetahuan yang rigor secara metode, radikal dalam menjawab persoalan, dan berguna secara praktis. Secara tragis filsafat, setelah dua ribu tahun, tidak mampu mengambil sikap di hadapan tuntutan zaman dan segera diambil-alih oleh ilmu-ilmu alam. Singkatnya, ilmu-ilmu alam sekadar mengisi kekosongan yang ditinggalkan filsafat. Dalam bahasa Husserl, sains ilmu alam segera memonopoli akses kepada hal-hal yang disebut ‘benar’ dan ‘riil’. [Philosophy as Rigorous Science, 76]

Perlu dicatat bahwa Husserl, berbeda dari Heidegger misalnya, tidak pernah bersikap anti terhadap kemajuan sains dan teknologi. Husserl sendiri adalah seorang ahli matematika dan bersentuhan terus-menerus dengan perkembangan terkini di bidang sains, khususnya fisika.

Apa yang dipersoalkan oleh Husserl adalah cara pandang yang menganggap metode ilmu tertentu (dalam kasus Husserl adalah ilmu-ilmu alam positivistik) dapat diterapkan menyeluruh pada berbagai bidang lain di luar objek-objek ilmu alam. Cara pandang yang kemudian menjadi menyeluruh ini oleh Husserl disebut sebagai Saintisme, yaitu cara kerja ilmu alam yang diaplikasikan pada berbagai gejala non-alamiah. Dengan demikian, metode kerja yang ruang kajiannya terbatas pada lingkup objek fisik-material ternyata membawa klaim kebenaran yang tidak terbatas dan jauh beroperasi melampaui objek-objek fisik.

Apa yang digugat oleh Husserl adalah kerancuan kategoris (kategorien Missdeutung) dalam menerapkan metode. Misalnya: metode empirik kausalistik yang mau diterapkan pada gejala-gejala yang tidak selalu empirik dan belum tentu bekerja secara kausalistik seperti psyche atau ‘jiwa’ manusia. Penerapan azas-azas empirik verifikatif kepada objek-objek kajian yang tidak empirik dan tidak selalu bisa diverifikasi inilah yang oleh Husserl disebut sebagai Naturalisme.

Penerapan metode ilmu alam secara khusus ke dalam kajian mengenai bidang-bidang kemanusiaan oleh Husserl disebut sebagai Psikologisme. Psikologi behavioristik, psikologi empirik kuantitatif, tes-tes psikologi modern, sosiologi positivistik, semua itu termasuk ke dalam Psikologisme. Baik psikologisme dan naturalisme keduanya merupakan bentuk praktis dari cara pandang saintisme yang telah menjadi agama baru.

Melalui pembedaan tersebut Husserl berada dalam satu garis pemikiran dengan tokoh filsuf hermeneutika Wilhelm Dilthey (1833 – 1911) yang membedakan antara ilmu-ilmu alam (Naturwissenschaften) dan ilmu-ilmu kemanusiaan (Geisteswissenschaften). Perbedaannya terletak pada cara bagaimana Husserl secara metodologis mengritik penyeragaman metode ilmu yang membuat orang tidak lagi bisa membuka kemungkinan-kemungkinan pendekatan lain di hadapan suatu hal.

Saintisme disebut sebagai agama baru sebab layaknya agama klaim kebenaran yang dibawanya tidak pernah dipertanyakan lagi. Bagi Husserl, cara kerja ilmu positivistik membawa serta klaim ontologis dan klaim epistemologis yang kebenarannya tidak dapat diuji oleh metodenya sendiri. Yang dimaksud dengan klaim ontologis adalah pernyataan yang menetapkan status keberadaan satu hal sebagai ukuran hal-hal lainnya. Yang dimaksud dengan klaim epistemologis adalah pernyataan yang mengesahkan status kebenaran satu hal di atas hal-hal lainnya.

Contoh klaim ontologis: Suatu hal (misal: penelitian) disebut objektif jika, dan hanya jika, hal itu dapat diverifikasi secara empirik dan sesuai dengan hukum sebab-akibat. Pernyataan tersebut disebut klaim ontologis karena hal-hal yang tidak dapat diverifikasi secara empirik dianggap tidak memiliki status keberadaan objektif. Padahal, pernyataan itu sendiri tidak dapat diuji secara empirik dan verifikatif.

Contoh klaim epistemologis: suatu hal disebut benar jika, dan hanya jika, hal tersebut dapat dibuktikan sebagai benar melalui metode faktual saintifik. Pernyataan ini merupakan klaim epistemologis karena hal-hal yang tidak dapat dibuktikan secara faktual saintifik dengan sendirinya dianggap tidak benar. Padahal pernyataan itu sendiri merupakan pernyataan perihal nilai dan bukan fakta. Pernyataan itu sendiri tidak dapat dicek secara faktual dan saintifik.

Dengan kata lain, hal yang sederhana yaitu penekanan pada sebuah metode, jika ditarik ke titik terjauhnya ternyata membawa kepada efek yang tidak sederhana. Efek itu adalah penyeragaman cara pandang dunia manusia-manusia modern. Penyeragaman cara pandang ini, berlawanan dengan cita-cita sains untuk membebaskan manusia dari dogma, justru membelenggu atau mempersempit cara berpikir manusia. Seperti dikatakan Husserl: “sayangnya inilah situasi kita saat ini, situasi yang mematerai seluruh peradaban modern.” [The Origin of Geometry, 366]

Intisari dari kritik Husserl sebetulnya konsisten bertolak dari metode fenomenologi. Metode analisis intensionalitas menegaskan bahwa dunia pengalaman/kesadaran intensional tidak tergantikan oleh metode apa pun. Seluruh abstraksi atas pengalaman yang kemudian dirumuskan menjadi metode atau pun sains, semua itu niscaya bertolak dari medan kesadaran yang intensional.

Intensionalitas kesadaran itu kemudian membuka persepsi kita pada berbagai kemungkinan pemaknaan/perumusan: rumusan teoretik, rumusan estetik, rumusan politik, rumusan ekonomik, rumusan koruptif, rumusan nihilistik, rumusan absurdistik, rumusan saintifik, dan sebagainya.

Maka kebenaran metode faktual-verifikatif ilmu pengetahuan merupakan satu saja dari sekian banyak kemungkinan konstruksi pemahaman/perumusan kita atas dunia pengalaman. Dengan kata lain, meski benar bahwa ilmu pengetahuan modern memiliki tingkat justifikasi metode yang lebih tinggi dari pengalaman sehari-hari, namun ilmu pengetahuan modern tidak memiliki legitimasi kebenaran yang lebih superior dari dunia pengalaman pada umumnya. Dunia pengalaman yang secara mendasar bersifat inter-subjektif (bukan objektif) itu, yang mendahului segala metode dan menjadi asal-usul rumusan teori ilmu-ilmu, dunia itu oleh Husserl secara sederhana dinamakan sebagai dunia-kehidupan (Lebensewelt / lifesworld).

Disebut sebagai dunia inter-subjektif sebab Lebenswelt merupakan rangkaian medan interaksi berbagai pengalaman manusia sebagai subjek, satu dengan yang lain. Dengan kata lain, legitimasi atas pengalaman, termasuk pengalaman observasi ilmiah, bersumber pada pengalaman subjek yang subjektif.

Singkatnya, subjektivitas kesadaran justru menentukan objektivitas rumusan-rumusan pengalaman kita, termasuk pengalaman percobaan ilmiah. Jika sains hendak mengeksplorasi dunia sebagai objek pada dirinya sendiri, maka fenomenologi ingin mengembalikan dunia itu sebagai dunia bagiku.

Sebagaimana dapat kita baca di buku Krisis: The scientific conception of the world is a ‘conception’ of the world, and is therefore the correlate of intentional relations. Even though objects of science are constituted as subject-independent, such objects remain constituted by subjectivity. There is no scientific theory that is radically subject-independent. [The Origin of Geometry, 382]

Inti dari kritik Husserl terhadap ilmu pengetahuan modern, dengan demikian, dapat dirumuskan sebagai berikut: penekanan ilmu-ilmu pada objektivitas metode memisahkan bahkan mengasingkan manusia modern dari dunia tempat metode itu sendiri berasal, yaitu dunia pengalaman subjektif dan inter-subjektif.

3. Galileo dan Mathesis Universalis

Tetapi Husserl tidak berhenti sampai di kritik itu. Ia melacak akar krisis itu secara genealogis. Genealogi itu membawa Husserl pada satu titik dalam sejarah ilmu: Galileo Galilei (1564 – 1642).

Lewat pembacaan yang teliti atas karya-karya kunci Galileo, Husserl menemukan bahwa untuk memangkas cara pandang dunia lama yang teosentris dan memulai sesuatu yang sama sekali baru Galileo harus memulai dari satu fondasi yang paling penting: bahasa. Galileo tidak banyak menulis dalam bahasa Latin. Ia menulis untuk sebagian besar bukunya dalam bahasa matematika dan geometri. Cara ini berhasil. Hanya orang yang memahami geometri dan astronomi saja yang mengerti apa yang sedang disampaikannya: sebuah revolusi cara pandang dunia. Matematika menjadi bahasa esoterik Galileo untuk mengatakan banyak hal tentang alam semesta.

Tetapi cerita terus berlanjut. Dengan menggunakan matematika sebagai bahasa ‘baru’ untuk konstruksi cara pandang dunia yang juga baru, Galileo sedang mencoba memisahkan dunia fakta (ilmiah) dari dunia nilai (teologis). Ia sedang mencoba memisahkan dunia objektif alam semesta dari dunia subjektif manusia. Dengan kata lain, ia sedang melakukan matematisasi atau idealisasi alam semesta sebagai dunia ideal yang tertata rapih oleh hukum-hukum geometri dan azas-azas fisika. [Crisis, § 8h, 48-49]

Inilah yang oleh Husserl disebut sebagai mathesis universalis (matematisasi alam semesta)yang untuk pertama kalinya terjadi dalam sejarah pemikiran manusia. Singkatnya, Galileo sedang membangun dan mengidealkan sebuah dunia, yaitu dunia metode.

Dari kisah yang sama, di dunia modern kita akan menemukan bagaimana ilmu ekonomi misalnya lewat rumusan-rumusan metode membangun dunia idealnya sendiri yang kemudian berjalan sebagai dunia baru: pasar saham dan forex. Fisika dan teknologi, lewat rumusan-rumusan matematis dan fisika, membangun dunia idealnya sendiri dan menjelma menjadi dunia tersendiri: pasar persenjataan modern. Biologi dan kimia membangun gambaran realitas idealnya sendiri dan menemukan dunia baru: rekayasa genetik. Dan seterusnya.

Dalam bahasa Husserl, seperti ruh yang terlepas dari badan jasmaninya, dunia metode segera melepaskan diri dari dunia pengalaman. Lewat proses idealisasi tersebut, ruang dan waktu segera menjadi konsep ideal yang melepaskan diri dari ruang dan waktu sesungguhnya, yaitu: diri manusia sendiri.

4. Penutup

Seluruh buku Krisis sesungguhnya merupakan sebuah kritik terhadap metode, yaitu metode ilmu-ilmu pengetahuan modern. Tetapi lebih dari sekadar kritik, buku Krisis juga merupakan proyek baru fenomenologi Husserl yang mulai melakukan tematisasi atas persoalan temporalitas waktu dan sejarah. Lewat buku Krisis Husserl mencoba membaca zaman dengan menekankan pada temporalitas gagasan dan inter-subjektivitas sejarah. Proyek baru ini pada akhirnya tidak akan pernah ia selesaikan.

Terkait dengan krisis ilmu yang dijabarkan dalam buku Krisis, kesimpulan Husserl sesungguhnya sederhana: setiap metode pasti menyejarah. Kebenaran setiap metode tidak datang sekonyong-konyong begitu saja, tetapi merupakan sebuah proses konstruksi pemahaman yang tersedimentasi dalam sejarah. Bukti dari keampuhan suatu metode tidak lain adalah efek atau hasil atau fungsi praktisnya. Tetapi dasar yang melegitimasi metode itu bukanlah hasilnya, melainkan subjektivitas dari manusia-manusia yang terlibat di dalamnya. Subjektivitas dan kemenyejarahan inilah yang bagi Husserl terlupakan dalam sejarah ilmu. Seperti dituliskan Husserl: “For all of those methods have the mobility of sedimented traditions that are worked upon, again and again, producing new structures of meaning and handling them down. Everywhere the problems, the clarifying investigations, the insights of principle are historical.” [The Origin of Geometry, 368-369]

Karya-karya akhir Husserl mencetak jejak yang cukup panjang dalam pemikiran kontemporer Abad ke-20 dan 21. Formulasi masalah dan cara bagaimana Husserl menghadapi masalah tersebut rupanya mempesona banyak filsuf-pemikir. Jacques Derrida (1930 – 2004) misalnya menerbitkan buku komentar dan interpretasi khusus mengenai karya akhir Husserl ini, berjudul Edmund Husserl’s Origin of Geometry: An Introduction (1962). Bahkan sebelumnya, pada 1953-54, Derrida menulis disertasi doktoral mengenai karya-karya akhir Husserl ini, berjudul The Problem of Genesis in Husserl’s Phenomenology (terbit pertama pada 1990).

Para filsuf yang menjadi acuan pemikiran di Abad ke-21, seperti Jean-Luc Marion, Michel Henry, Dominique Janicaud, dan sebagainya, bisa dikatakan sebagai pembaca Husserl yang tekun. Para pemikir yang terkenal sebagai filsuf post-modern itu rupanya banyak berhutang pada Husserl. Mereka menyadari bahwa kritik Husserl atas zaman modern memiliki radikalitas tersendiri yang menggugat konsep-konsep modern hingga ke akarnya, termasuk konsep mengenai subjek. Bagi para pemikir ini, Husserl, dan bukan Heidegger, yang menjadi jurang pemisah antara modernitas dan pasca-modernitas.

Namun, proyeksi seperti itu nampaknya terlalu jauh bagi Husserl. Sebab, proyek filosofis Husserl ia rumuskan sendiri sebagai: “a way of teleological-historical refelction upon the origins of our critical scientific and philosophical situation, and by that way to establish the unavoidable necessity of a transcendental-phenomenological re-orientation of philosophy.” [Crisis, § 1; 3].

Ito Prajna-Nugroho, Alumnus Program Sarjana dan Pasca Sarjana Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, dan Staf Ahli DPR-RI Bidang Kebijakan dan Legasi.

Rujukan

Edmund Husserl, 1965, Phenomenology and the Crisis of Philosophy, terj. Quentin Lauer, New York: Harper & Row.

Edmund Husserl, 1970, The Crisis of European Sciences and Transcendental Phenomenology: An Introduction to Phenomenological Philosophy, terj. David Carr, Evanston: Northwestern University Press.

James Dodd, 2004, Crisis and Reflection: An Essay on Husserl’s Crisis of Eurpean Sciences, Dordrecht: Kluwer Academic Publisher.

J. N. Mohanty, 2011, Edmund Husserl’s Freiburg Years, New Haven: Yale University Press.

Rudolf Bernet, Iso Kern, Eduard Marbach, 1999, An Introduction to Husserlian Phenomenology, Evanston: Northwestern University Press.