Oleh Maria Pakpahan

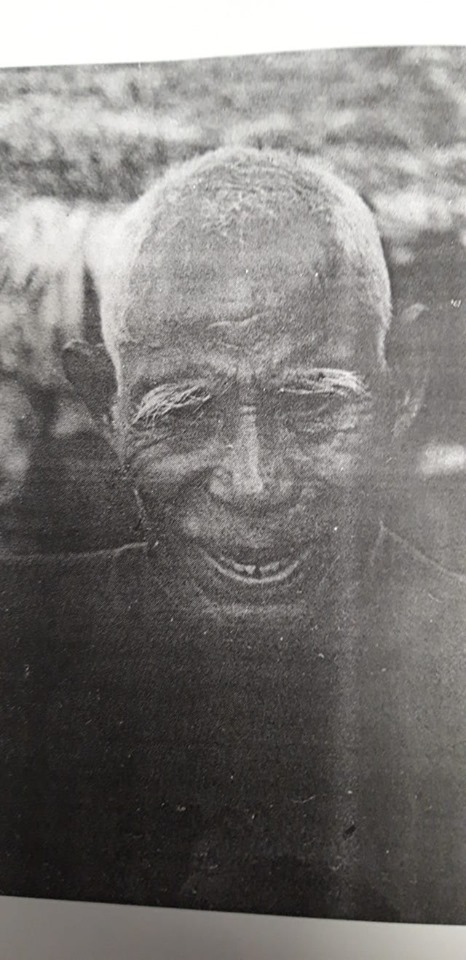

Matahari sudah naik melebihi pohon lontar, berkasnya yang menerpa laut, membuat permadani biru itu berkilau keperak-perakan. Nuansa pagi di Lamalera. Ketika itu bele Bie menghirup kopi paginya. Sorot matanya yang tajam dibawah alis mata tebal yang memutih mengawasi laut lepas. Belum ada satu peledang pun yang turun melaut.

Cepat-cepat pisang rebus yang disiapkan oleh anaknya dilahap habis. Setelah hirupan terakhir dari gelasnya, langkahnya mulai diayunkan. Tujuannya jelas, pantai. Badannya yang sedikit membungkuk diusia yang menjelang senja, 67 tahun, tidaklah mengurangi kelincahan kaki-kaki telanjangnya untuk menghindari batu cadas. Hampir setiap hari dia mengawali hari-harinya seperti itu.

Sejak berusia 18 tahun bele Bie, panggilan untuk Gabriel Blido Keraf, telah mengawali karirnya sebagai nelayan dengan menjadi meng (awak peledang). Masih diingat jelas bagaimana dia dan kawan-kawannya melaut sampai ke Lewotobi (Flores daratan) dan Pulau Rusa (dekat Pulau Alor) dibulan-bulan Agustus –September untuk memburu belelang (ikan pari).

Pengalamnnya di laut tidak membuat dirinya cepat puas. Dengan belajar dan magang kepada ayahnya, pada usia 23 tahun dia sudah menguasai teknik membuat peledang, sehingga digelarinya dia sebagai atamolan (arsitek peledang). Bersamaan dengan itu keahlian sebagai belawai (juru tikam) dikuasainya pula. Lebih dari 30 ekor Kotoklema (Paus Lodan) terbunuh diujung kafenya (harpoon), sebelum dia pensiun sebagai belawai. Kafe itupun dibuat sendiri dengan tangannya.

Bie memang tidak bisa diam berpangku tangan saja. Di luar lefanue (musim perburuan ikan) pasti ada yang dikerjakannya. Seperti membuat sampan untuk memancing ikan terbang, ketika ikan-ikan besar ‘tidak main’. Itu diawalinya sekitar tahun 1969. Saat itu ada empat buah sampan miliknya, sementara peledang yang milik suku tidak kurang dari lima buah yang telah diarsiteki.

Sebagai laki-laki tertua dalam klennya, secara otomatis dia menjadi tetua adat (kepala suku). Tugas utamanya adalah menjaga keharmonisan hubungan antar anggota sukunya maupun dengan suku-suku lainnya yang semuanya ada 19 suku. Disamping sebagai penghubung antara anggota suku dan arwah nenek moyang.

Sebagai imbalannya ada perlakuan khusus baginya, seperti mendapatkan bagi hasil ikan buruan yang didapat oleh perahu milik klen. Tetapi itu tidak dirisaukan benar, mengingat sesuai dengan aturan adat yang berlaku keahliannya membuat peledang, sampan dan tempuling telah menyajikan hasil bagi yang cukup berlebih. Dari hasil itu beberapa anaknya telah menyelesaikan pendidikan universitas di Jawa. Bie tidak mengharapkan anak-anaknya menjadi nelayan seperti dia.

Sesampai di pantai , ditujunya garasi peledang milik klennya yang bernama lambung Santa Rosa, sesuai dengan nama anak kesayangannya yang telah meninggal dunia. Angin hari ini baik, bertiup lembut, cukup untuk mendorong peledang ke tengah laut. Ditunggu sampai beberapa saat, meng tidak genap, paling kurang satu peledang membutuhkan sembilan awak. Tampaknya mereka memilih melaut dengan sampan. Apa mau dikata, akhirnya diputuskan hari itu tidak melaut. Dan waktunya dipergunakan untuk memeriksa bagian-bagian peledang yang membutuhkan perawatan.

Matahari telah di atas kepala, ketika isterinya, Monika, menjemput untuk makan siang. Dengan perempuan dari suku Bediona yang pernah dengan tabah menantinya selama empat hari ketika dia dibawa Kotoklema, dia menghabiskan masa tuanya, juga dengan seorang putrinya. Matanya berbinar ketika membayangkan nasi jagung dengan lauk ikan kering dan itupun akan disusul dengan tuak sambil membaca sebuah mingguan lokal yang datangnya tidak tentu.

*Maria Pakpahan, salah seorang tim Keluarga Pencinta Alam Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada (KAPALASASTRA UGM), Tim Ekspedisi Lamalera, 1989.

*Sumber tulisan dari buku “TIM EKSPEDISI LAMALERA KAPALASASTRA-UGM”, Penerbit KAPALASASTRA UGM, Yogyakarta, 1989.