Tokoh-tokoh Pramoedya memang kalah dilanda sejarahnya,

tapi sekaligus juga sanggup mengalahkan kekalahnnya

sendiri dengan mengatasi baik ketakutan maupun

kesombongan untuk tidak menang.

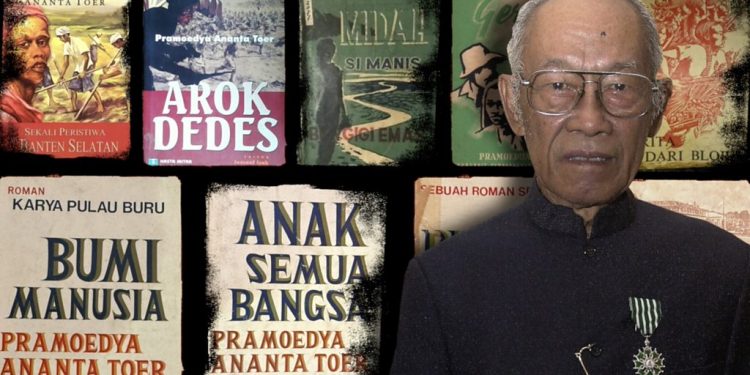

Pramoedya ist ein Begriff – Pramoedya bukan sekedar nama, tetapi sebuah pengertian, bahkan sebuah konsepsi. Kata-kata itu diucapkan oleh seorang ibu yang sangat simpatik, Prof. Irene Hilgers-Hesse, Ketua jurusan Melayu di Universitas Koeln, ketika mengundang Ignas Kleden, mahasiswa filsafat di Muenchen tahun 1980, untuk membicarakan buku Bumi Manusia yang baru saja terbit. Pramoedya memang telah membuat namanya menjadi sebuah pengertian jauh sebelum diasingkan selama 14 tahun. Namun rupanya belantara pengasingan itulah yang memberinya pengertian tentang sejarah Indonesia dan bahkan tentang manusia dalam sejarah. (Ignas Kleden, Sastra Indonesia dalam Enam Pertanyaan:2004).

Dalam rangka memperingati Satu Abad Kelahiran Sastrawan Pramoedya Ananta Toer, Sabtu, 08 Februari 2025, di Teater Kecil, Taman Ismail Marzuki, digelar Acara Diskusi “Mencintai yang belum tuntas dan menuntaskannya: Pramoedya, Indonesia dan Kaum Muda”, dengan Pembicara Dr. Max Lane (Penerjemah Karya-Karya Pramoedya ke dalam Bahasa Inggris).

Max Lane memberi uraian yang sangat bernas dan orisinil mengenai Pramoedya dan pemikirannya. Max Lane patut diberikan apresiasi karena jasa beliaulah karya-karya Pramoedya bisa dinikmati pembaca di seluruh dunia. Dalam orasinya di Taman Ismail Marzuki, Lane mengingtakan kita bahwa novel-novel Tetralogi Buru membentuk sebuah cerita epik revolusioner dengan keindahan estetika yang unik, serta memberikan kontribusi intelektual dan politik yang belum pernah benar-benar diungkapkan.

Pramoedya mengolah berbagai aspek sejarah Nusantara ini menjadi sebuah novel, bukan buku sejarah-walaupun beberapa waktu kemudiaan dia juga menulis beberapa karya sejarah non-fiksi. Tapi ia mulai dengan menulis novel fiksi. Namun novel-novel itu adalah sejarah yang difiksikan, yang menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Novel-novel itu menjelaskan begitu banyak hal penting tentang sejarah Indonesia, juga tentang Kesadaran dan keberadaan hal penting yang ingin Lane tunjukan kepada kita.

Kesadaran dan Keberadaan

“Sebuah lukisan yang berhasil adalah sebuah lukisan yang mampu menangkap sebuah momen, dan sebuah lukisan yang hebat menangkap sebanyak mungkin aspek dari momen tersebut sehingga kita mampu menangkapnya sebagai sebuah kenyataan dengan segala macam geraknya. Bisa dibilang bahkan sebuah novel sejarah berjilid empat tetap hanya mampu menangkap momen singkat dalam sejarah yang panjang. Tapi novel juga merupakan cerita tentang tokoh-tokoh pilihannya. Dilihat dari perspektif mereka, novel ini adalah sebuah barisan panjang yang berisi begitu banyak momen. Estetika yang diperlukan untuk menangkap momen-momen dalam Bumi Manusia dengan segala macam interaksi di antara mereka, momen-momen yang saling melanggar satu sama lain lalu membentuk momen-momen yang baru, harus berbeda dari estetika yang digunakan untuk menangkap satu momen saja, seperti dalam sebuah lukisan misalnya, atau sedikit banyak dalam sebuah cerita pendek. Sebuah cerita yang mengisahkan hidup Minke, Annelies, Nyai Ontosoroh dan berpuluh-puluh lagi karakter termasuk Pangemanann dalam 2.000 halaman lebih memerlukan sebuah estetika yang khusus. Ini bukan hanya karena Bumi Manusia adalah sebuah novel. Novel yang lain bisa juga menjadi barisan momen-momen, yang bisa juga digambarkan dengan penuh gaya dan kecergasan, tapi mungkin, koneksi di antara momen-momen itu terlalu sederhana, selalu bisa dijelaskan dalam hubungan sebab-akibat yang biasa saja. Bukan juga karena novel-novel Tetralogi Buru menceritakan sebuah kisah epik—hikayat—yang memakan waktu lebih dari satu dekade dan melibatkan begitu banyak karakter dan tempat, ditambah lagi tokoh-tokoh pilihannya ternyata merupakan pahlawan sungguhan dalam sejarah Indonesia.

Saya ingin mengajukan klaim bahwa novel-novel Tetralogi Buru membentuk sebuah cerita epik revolusioner dengan keindahan estetika yang unik, serta memberikan kontribusi intelektual dan politik yang belum pernah benar-benar diungkapkan.

Saya sering mendengar, sampai sekarang, orang berkomentar bahwa keempat novel Tetralogi Buru, terutama yang pertama, Bumi Manusia, memberi pengalaman sinematik. Komentar seperti ini tidak mengejutkan buat saya, karena bagian utama dari estetika tetralogi ini memang penciptaan perasaan bergerak yang tak pernah berhenti, dimana individu dan kekuatan sosial berpadu menggerakkan proses tersebut. Dua Karakter paling hebat dalam tetralogi ini, Nyai Ontosoroh dan Minke, terkesan penuh tenaga karena keduanya diciptakan sekaligus merefleksikan sebuah kesadaran baru. Daya tarik mereka bagi pembaca Indonesia dan pembaca dunia berasal dan cara mereka melampaui cara berpikir sempit yang biasanya nelanda orang-orang dari latar belakang sosial dan geografis mereka. Sebaliknya, Nyai dan Minke adalah dua karakter yang kekuatan dan kelemahannya tidak bisa dipisahkan dari hubungan mereka dengan dunia global. Proses seperti ini bisa dijelaskan sebagaimana berikut:

“Ada orang yang mampu mengatasi cara berpikir yang sempit sepanjang situasi mereka mendukung. Ini bisa terjadi bukan karena mereka membayangkan telah mengenyahkan, atau paling tidak ingin mengenyahkan, cara berpikir yang sempit ini, tapi karena mereka, dalam kenyataan sehari-hari dan karena kebutuhan mereka sehari-hari, telah mampu menjalin hubungan dengan dunia.”

Keempat novel dalam tetralogi ini sarat dengan kesadaran dan pemikiran baru. Ada pembaca yang gagal membayangkan kesungguhan dampak yang dibawa oleh revolusi kepada orang-orang. Mereka menganggap penggambaran akan kesadaran dan pemikiran ini sebagai pembahasan serius yang berlebihan. Namun kendati kesadaran dan pemikiran baru bisa dijumpai di mana-mana dalam tetralogi ini—dalam dialog, penggambaran peristiwa, perdebatan tentang dokumen dan tokoh sejarah, dan terutama, dalam percakapan-percakapan antara Nyai Ontosoroh dan Minke, dan juga dalam kesadaran diri Minke serta kemudian cara Pangemanann mengemas kembali kisahnya—kedua hal ini bukanlah penggerak utama ceritanya. Cara Pramoedya menggambarkan realitas sosial bisa dijelaskan seperti berikut:

“Bukan kesadaran yang utama, tapi keberadaan kita di dunia: bukan pemikiran tapi kehidupan, yang utama adalah perkembangan empirik dan pengejawantahan kehidupan dalam tiap individu—dan semua ini tergantung kepada kondisi dunia ini.”

Keberadaan manusia di dunia dan kehidupan mereka adalah fokus utama cerita-cerita nyata Pramoedya. Karakter-karakternya bukanlah representasi kesadaran ini atau itu melainkan produk penuh-gerak dari sebuah dunia yang sedang berubah. Manusia-manusia dalam kisah Tetralogi Buru adalah karakter, sama seperti kekuatan sosial yang sedang mendorong perubahan, mereka berdua adalah protagonis dan antagonis di cerita nyata Pramoedya. Sejarah bukanlah latar belakang cerita, sejarah itulah ceritanya. Sebuah cerita tentang keberadaan dan kehidupan manusia, kesadaran dan pemikiran baru mereka, serta perkembangan empirik dan pengejawantahan kehidupan tokoh-tokoh utamanya. Dengan kata lain, keindahan utama tetralogi ini terletak dalam inti cerita nyatanya, bukan dalam bentuknya” (Max Lane, Pramoedya, Sejarah dan Politik; 2017).

Membaca Pramoedya – Membaca Sastra

Tokoh-tokoh utama dalam novel-novel Pram selalu orang biasa, rakyat jelata, dan bahkan, mereka yang hanya dikategorikan “massa” dalam sejarah resmi Indonesia. Orang-orang ini tak bakal ditemukan namanya dalam buku-buku pelajaran sejarah kita, yang hanya mencatat nama raja, pangeran, pejabat, atau jenderal belaka sebagai pahlawan. Sejarah Indonesia adalah sejarah penguasa, bukan sejarah kuli yang mendirikan candi atau serdadu yang memberontak dan memimpin pasukan. Pram mencoba berbicara tentang sejarah dari sisi lain, melalui gundik (Bumi Manusia), anak petani (Arus Balik), ataupun pelacur (Larasati). Dia ingin berkata bahwa kaum yang hina itu juga punya andil untuk tanah yang merdeka di beragam zaman.

Max Lane dalam pengalamannya menerjemahkan karya-karya Pramoedya akhirnya memberikan testimoni bahwa dengan membaca novel-novel Pramoedya kita akhirnya diajak pertama-tama mencintai membaca karya sastra. Membaca sastra bukan sekadar sebuah kegiatan untuk berkhayal. Sastra sebagai karya fiksi dapat menjadi sebuah medan pembelajaran. Sastra tidak bersifat doktrinal, sebab pendekatannya bersifat persuasif. Sastra tidak tanpa tujuan, tapi dia hendak mencapai tujuan sambil tidak melangkahi kebebasan imajinasi pembaca. Sastra mengangkat persoalan kemanusiaan untuk direnugkan dan dipkirkan, tetapi juga untuk dinikmati.

Menyadari pentingnya membaca karya sastra, Max Lane menjadi heran mengapa karya-karya sastra Indonesia mulai tidak diajarkan lagi di sekolah-sekolah menengah di Indonesia, padahal sastra adalah sebuah bentuk kebudayaan serentak sebuah kritik kebudayaan. Kita akhirnya mesti menyetujui apa yang dikatakan Hotman Sihaan tentang sastra: “……karya sastra mampu bicara banyak tentang gejala sosial, tentang kehidupan kultur dan manusia yang diwarnai oleh pola kultur itu. Bahkan banyak nuansa yang dapat kita tangkap, yang mungkin tidak mampu ditampilkan oleh karya-karya ilmiah atau hasil-hasil penelitian ilmiah yang exelennce sekalipun” ( Hotman Siahaan, “Pengakuan Pariyem”; 2006). Dengan Membaca Pramoedya mari kita gelorakan lagi semangat membaca-menulis dan berjuang. Pramoedya adalah sebuah Pengertian.

(Paskalis Liko Bataona)